◆素人がZAM(ザム)材を理解してみる

ZAM、ZAM鋼板とは日新製鋼が開発した高耐食性めっき鋼板(製品としてあらかじめめっきされている鉄製の鋼板)のことで、亜鉛、アルミニウム、マグネシウムのめっき層をもつ溶融亜鉛めっき鋼板(後述と配合が違う)です。これまでは溶融亜鉛めっきが主流でしたが少しずつZAM材にシフトしていっているとのこと。社内でも提案数、採用数が多いのは確かです。では、ZAMとはどんなものでしょう。さらに詳しく成分や、メリット・デメリットを調べてみました。

ZAMとは日新製鋼が開発した鋼板で

Z(亜鉛) 主要成分

A(アルミニウム) 6%

M(マグネシウム) 3%

のめっき層を持つ商品。

メリット

・新たなめっき加工は必要がなくコーティングされている鋼材。

・高耐食性めっき鋼板・耐食性は溶融亜鉛めっきとくらべて10~20倍優れている、つまり錆びない!

・プレス加工性に優れている。絞り成型などで溶融亜鉛メッキ鋼板と比べ、割れることなく成型が可能。(層が硬く、平滑)

・シャーリング切り、タレパン加工してもメッキ層の滑り込み、滲みだしがあり自然にカバーされる。

・耐食性に強いSUS(ステンレス)と比較して1/2の材料コストダウン

(*2022/6現在)ステンレス価格が高騰しているため開きはさらに大きくなっている模様です。)

デメリット

・これは溶融亜鉛めっき鋼板もそうですが、経年劣化による剥がれが生じることがあります。

・ZAMがめっきされた状態で溶接するとブローホールが発生し強度不良になる事があるので、はがして溶接をしなければいけなくなり耐食性は落ちます。その際にはローバルのような常温亜鉛メッキ塗装でしっかりカバーします。

・鉄やステンレスと比べ溶接は気を使う必要があります。

様々な厚さも型鋼もあるので、曲げパネルであったり、アングルであったりと使用用途は広め。巷でよく使われているのはメガソーラーの架台などがそう。長期で外部に使われるのは耐候性の強い証拠です。

使用シーンを考え、材料費を比較しメリットのある方を選べるのはとても良いですね。

材料の良し悪しを把握したうえで、お客様にご提案出来たら、喜ばれるのではないかと思うので、これからもどんどん学んでいきたいと思います。

今回はZAMについてでした。

【関係記事】

建築金物用語 調べてみました! ドブメッキ

シャーリング加工 とは

タレパン加工とは(タレットパンチプレス)

ローバルとは

ブローホール・ピット とは

アルポリック(ALPOLIC)とは

◆スパングルとは

スパングル(spangle)とは溶融亜鉛めっきなどを施したときに表面が冷却され、結晶化することによって鋼板に出る幾何学花紋をスパングルというようです。キラキラした模様で不純物と亜鉛が結晶化した物、その美しさから、広く好まれてきたものだが、鉛を使うことから有害物質として嫌煙され、ゼロスパングルのものが使われることも多い。

ちなみに洋服、靴などにキラキラした金属片やプラスチック片を使用するスパンコールは、スパングルが日本語で訛りスパングル→→→スパンコールとなったという説。

【関係記事】

素人がZAM(ザム)材を理解してみる

建築金物用語 調べてみました! ドブメッキ

◆シャーリング加工 とは

シャーリング加工とは金物の剪断機(せんだんき)での加工で、上刃と下刃を使い直線的に押し切るハサミのような原理のもの。スパっと一瞬で切れます。機械式のものをメカシャーリングといい、一般的にはせん断は6mm未満と言われています。基本的に薄手の板金のみの加工になります。油圧式のシャーリングは厚いもの(6mm以上)のせん断も可能ですが、長いもの厚いものの加工は基本的にはレーザー加工機が向いています。上から押しきる運動なので、加工の際にダレとバリが出るので磨きの加工が必要。

ちなみにレーザー加工機とはレーザー光線を集光し3cm(30mm程度)の鉄板を切断できる加工機械になります。複雑な加工が可能になり、シャーリングと比べるとダレ、バリが出ないので切断面がきれいに仕上がります。また歯の消耗がないので、定期的な清掃で済みます。タレパンやシャーリングは上から押しきるような加工に対し、レーザー加工は焼き切る加工なので比較すると時間がかかります。また高温の熱が加わるのでので切断面が変色します。そして根本的に機械が高価で、ランニングコストもかかります。

金物の加工機械は今回紹介したようにさまざまありますが、加工速度や精度、イニシャルコスト、ランニングコストを比較し、どれで加工すべきかの選定が必要になってきます。

【関係記事】

タレパン加工とは(タレットパンチプレス)

rewrite 2022/4/5

◆TIG溶接(ティグようせつ)を解説

当社の工場で行われている溶接の一つにTIG溶接というものがあります。金物素人の私には何のことやら・・・さっぱり。ほかにもMAGとかMIGとか紛らわしいのがあるらしいです。

T I Gとはどうやら略称のよう

Tungsten:タングステン

(熱に強く比重が重く硬い金属で元素記号はW)

Inert:不活性

(化学的に安定で,他の元素あるいは化合物と容易に反応しない)

Gas:ガス(気体)

welding:溶接

不活性ガスを利用したアーク溶接の一つで主にステンレスの溶接に用いられる方法のようです。

溶接の方法ではあるのですが図で説明した方がわかりやすいのかもしれません。なので描いてみました。

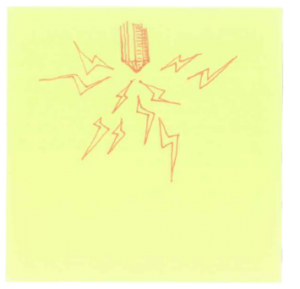

①

まず硬く、熱に強いタングステンの電極棒から強力な電極を放電させる。すると金属は溶かせますが正直これではコントロール出来ません。

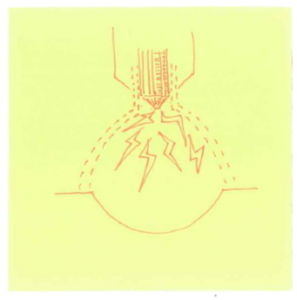

②

なので不活性ガス(アルゴンガスやヘリウムガス)を吹き付バリア、シールドを作り他の気体(主に酸素)で溶接が邪魔されないようにしそこで放電させるとバリア内で状態が安定されるようにする。

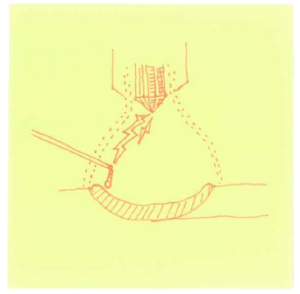

③

そこに溶加棒を入れるとアーク(弓なり)状の電極が発生したときに溶加棒と母材を溶かし、溶け込ませることが出来溶接されるという、とても繊細であり考えられた溶接方法でした。ちなみに熟練度次第なのですが非常に美しく仕上げられる溶接がTIG溶接になります。

メリット

・非常に静かで、スパッタが出ないので加工がしやすい

・電極棒が減りづらい

・溶接ビードが美しい、繊細な溶接が可能

デメリット

・加工が比較的難しく、加工に時間がかかる

・価格が高い

・室内でなと加工できない

自分で描いてみるとわからないことが見えてくるので、またわからないことが出てきたらやってみたいと思います。今回はTIG溶接の基礎知識でした。

【関係記事】

建築金物用語の基礎知識 アーク溶接

ブローホール・ピット とは

◆金物屋とは

金物屋(かなものや)とは、一般的に金属製の器具や道具を販売しているお店のことを指します。ただしこの「かなものや」は、広い意味を持ち合わせています。

◆調理器具を取扱い販売しているお店も 金物屋

◆建築・土木用道具、工具、備品等工事関係の商品を扱うお店も 金物屋

◆家具に使われるレールや戸車、ステー、取手なんかを取り扱っているのも 金物屋

◆主に木造建築に使われる釘、鋼製束、ビス、アンカーボルト、接合金物を扱うのも 金物屋

◆広く建築に使用する手摺、フェンス、パネル、グレーチング、ルーバー等を製作するのも 金物屋

皆どれも金属を使い、「金物屋」という名で呼ばれていますが餅は餅屋という言葉があるようにすべて切り分けられていて、どれも結構プロユース寄りのお店になってくるかと思います。一般にそのあたりのものを買おうと思うと「ホームセンター」が一挙取り扱ってます。とても便利な時代になりました。

当社柘進工業が取り扱うものは最後の「広く建築に使われるもの」がそれにあたります。建築金物・製作金物を取り扱っておりますのでご相談ください。

まだまだ暑い日々が続きます、ご自愛ください。

【関係記事】

製作金物とは、建築金物とは

rewite 2022/4/20

◆製作金物とは、建築金物とは

製作金物、建築金物とは何でしょう。柘進工業で扱っている製品なのですがここで改めて、どういうものなのか簡単に説明させて頂きます。建築工事には様々な部材が使われていますが、製作金物とは、建築金物は建築に関するあらゆる金属部材を指します。基本的には躯体、配管等以外のものを言います。

●主に階段、タラップ、ステージ、デッキ、手摺、把手、グレーチング、フェンス、見切り材、巾木、幕板

●小さなものだと釘、蝶番、ビス、ワッシャー等のような機能性を重視した機能金物と

●商業施設等でよく使われるパネル、オブジェ、ルーバー、看板等の装飾性、ビジュアルを重視した装飾金物なんかもあります。

扱う金属素材も様々で、鉄(スチール)、アルミ、ステンレス、銅、真鍮など。これに仕上り方法が無数にあり、塗装、めっき、ブラスト、叩き、殴り、錆加工等々とてもバラエティに富んだ建築建材と言えます。この技術の根源は古く、紀元前5000年ほどから使用されていた歴史があり、世界中の歴史的遺跡や墳墓、住居跡などから技術の痕跡が出土されています。なので人類と共に歩みながら、古い技術を進化させ続け、現代の金物屋の無限のノウハウが出来ております。

我々の仕事内容は製作、販売、溶接、錆止め、板金加工、めっき加工や取付工事等金物加工、金物工事、雑工事に関わる、ありとあらゆる事柄に紐づいており、工場製作、現場製作も現場ごとに柔軟に対応し、進化させ続けた技術を活かしていくのがプロとしての職務と理解し、日々頑張ってまいりたいと思います。

【関係記事】

建築用語集 タラップ ステンレス

建築金物用語の基礎知識・・・玉掛けとは?

ルーバーとは メリット デメリット

いよいよ開始! 建築金物用語 「マリオン」って?

続きまして 建築金物 用語調べました!「チャンバー」

キャットウォークの由来

◆建築現場には生き物がいっぱい2 (虫編)

先日建築用語(動物編)をご紹介しましたが実は建築用語には虫の名前が付くものも多いんです。実際に家の中に蠢いているようでは困りますが、紹介するものはどれも便利かつ、必要なものばかり。今回は第2弾として虫編をご紹介します!

| 蝶(チョウ) | 蝶番(ちょうつがい) | ドア、フタ等の可動部に使用される金物 |

| 蛇(ヘビ) | 蛇口(じゃぐち) | 水道の先に付ける金属製の口 |

| 蜻蛉(トンボ) | トンボ | 地ならし用のT型に加工した道具 |

| 蟻(アリ) | 蟻継(ありつぎ) | 材木同士をつなぐ継ぎ手の一種 |

| 蝗(イナゴ) | イナゴ天井 | 和室の天井材を重ねて納める仕上 |

| 蛭(ヒル) | 蛭釘(ひるくぎ) | 茶室で炉の上部天井に設けられる金属製フック |

| 螻蛄(ケラ) | 螻羽(けらば) | 切妻屋根の三角形の屋根が壁より突き出た部分。 |

身近なものから、あまり聞かないものまでさまざまですよね。在来工法、和室関係が比較的多いような印象を受けます。そして弊社が得意な金物系が多いんです。

【関係記事】

建築現場には生き物がいっぱい (動物編)

◆めっきの実力

”めっき”でgoogle先生で検索をするとこんな説明があったりしますのでご紹介。日本語では貴金属(特に金)でめっきした卑金属(ベースメタル)が、外見ほどの価値を持たない点から、比喩として、今まで実力があるように見えていた人物が実はそうではなかったと判明した場合や、重大な失敗をした場合などに、「めっきがはげた」という表現がしばしば用いられます。

↑↑↑これは言われたくないですね、、、バレちゃってますもんね

関連する類似の表現として、美術品の制作などで、元はあまり価値のない下地素材に金箔などで装飾を施して価値のあるものを作ることから生じた比喩として、経歴の見た目をよくするための行為などを「箔をつける」と呼ぶことがあります。

↑↑↑これはつけたいです!!

印象としては、さほどでもない物を剝がれやすい安物で良く見せる。とか、そんな印象をもたれがち。でも、実はそうではありません。持っている力をさらに生かせるような万能加工なのです。

柘進工業では各種めっき加工の金物も1点ものの特注金物の製作も取り扱っております。(受注生産品になります)お電話、HP、メールにてお気軽にお問合せ下さいませ。

【関連記事】

メッキって何語?スペルは??由来

塗装ではなく、めっき加工する訳

◆塗装ではなく、めっき加工する訳

本日も一流金物マンを目指すべく先輩方にお伺いしながら目下勉強中です。弊社でも取り扱っているめっき加工。でも、、、正直塗装でいいのではないかなと思うこともあるのですが、なぜコストがあがる「めっき」なのでしょう。そもそも「めっき加工」とは固体の表面に金属の膜を張る技術のことです。特に製作金物・建築金物の世界でのメリットを並べてみました。

【ココがGOOD![]() 1】

1】

見た目をきれいにし、サビを防止。

【ココがGOOD![]() 2】

2】

表面を滑らかにし、摩耗に強く熱にも強くなる。

部品として強度を上げるために加工を行う。

【ココがGOOD![]() 3】

3】

抗菌・耐薬品の効果があり光の反射を抑える効果がある。

見た目だけの事かと思いましたが、強度が増すとか錆ないとか、抗菌・耐薬品と、製品が長持ちするメリットが多い印象。強固で隙間のないアーマーをまとっている感じでしょうか。

はい、たしかにこれならば塗装には絶対に出せない安心感がありますね。クライアント様も納得の金物になりそうです。

柘進工業では各種めっき加工の金物も1点ものの特注金物の製作も取り扱っております。(受注生産品になります)お電話、HP、メールにてお気軽にお問合せ下さいませ。

【関連記事】

メッキって何語?スペルは??由来

めっきの実力

◆建築現場には、生き物がいっぱい (動物編)

タイトルを見ると、動物園のような雰囲気醸し出していますが、これは建築用語の事。実は建築現場では生き物の名前がたくさん出てくるのです。その一例、勝手にご紹介していきます。

| 犬(イヌ) |

犬走り | 建物の軒下の外周部にコンクリートや玉砂利を敷いた部分 |

| 狆潜り(チンくぐり) | 床の間と床脇の間の下方に設けらる穴 | |

| 猫(ネコ) |

ネコ | 手押し一輪台車の意 |

| 猫脚(ねこあし) |

家具やバスタブなどの脚の形状が、上が広がり、 中がすぼまり、平たく丸い脚 |

|

| 馬(ウマ) |

ウマ | 4つ脚の作業台等 |

| 猿(サル) |

猿頬(さるぼう)縁 |

和室の天井材を押さえる面取りされた竿縁。 面取りされた形が猿の顔に似ていることから。 |

| 虎(トラ) |

トラロープ | 黒と黄の縞々ロープ |

| 狐(キツネ) |

狐格子(きつねごうし) |

木連格子(きづれごうし)とも呼ばれ、 材と隙間が同じ寸法の格子。 |

なかなか、潜んでますよね、そして結構使われるんです。現場初心者の新人スタッフが突然職人さんに言われて「ウマとってきて-」「えっ、、、ウ、マ・??な、何の話ですか。。」なんてなる事もあります。

上記のような建築用語生物とは、また違いますが「現場は生き物」と呼ばれます。失敗や、わからないところを放っておくと、現場は生き物なので現場は進んでしまい、聞きたいところに戻りたくても戻れなくなってしまいます。取り返しのつかないことにもなります。「確認できる時には、時間を惜しまず自分のものにしろ!」と私も良く言われました。折角の機会は逃したくないので金物初心者の僕は、しっかり学び取っていきたいと思います。

そしてまだまだ建築用語生物はたくさんいます。また別の機会に鳥編、虫編、魚編を紹介したいと思います。

【関係記事】